3月24日は,令和4年度最後の登校日でした。

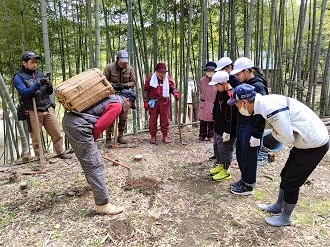

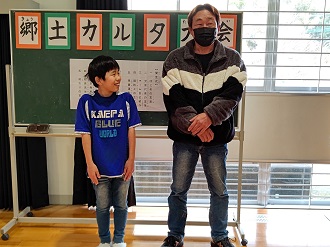

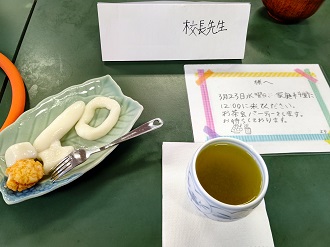

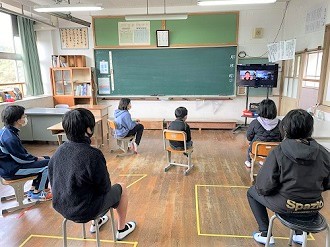

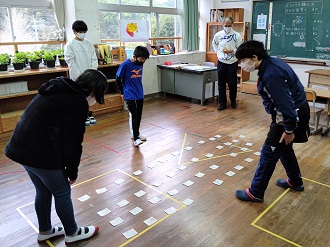

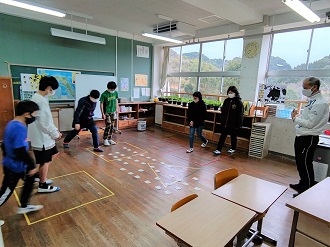

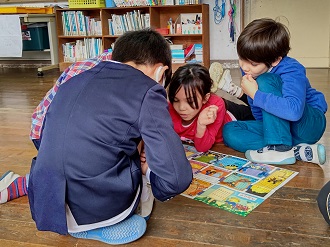

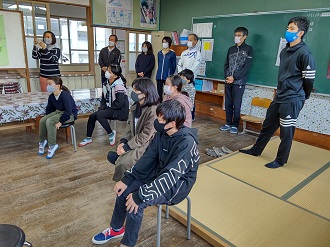

尾崎小学校は,令和5年度から休校となるため,この日はこれまでいろいろな活動に協力してくださった地域の方々をお招きしてお礼の会を行いました。

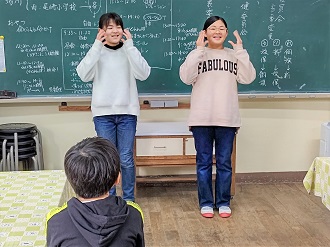

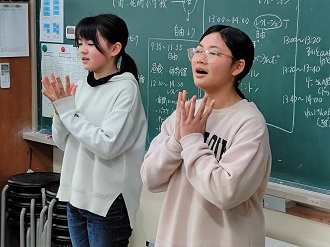

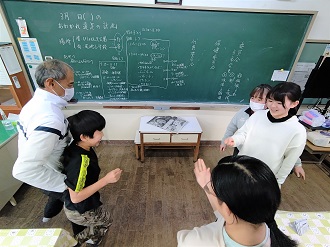

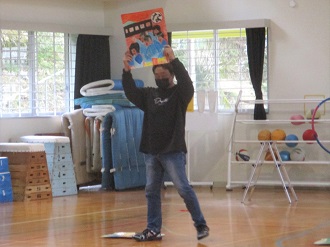

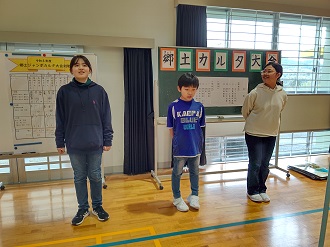

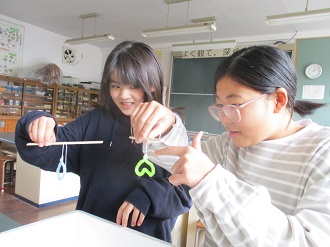

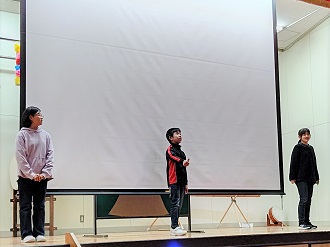

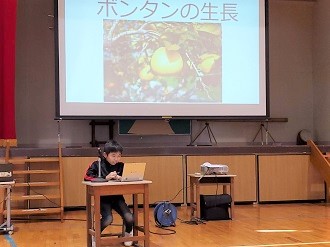

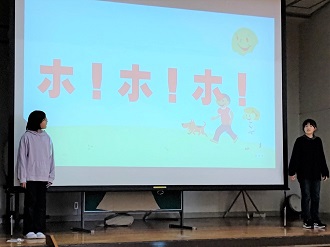

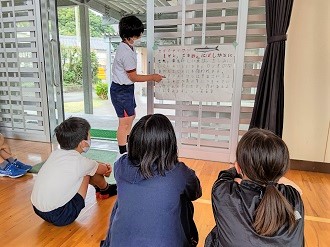

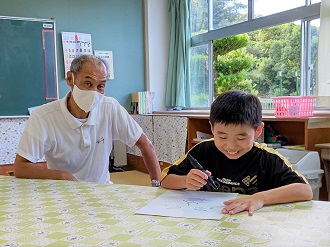

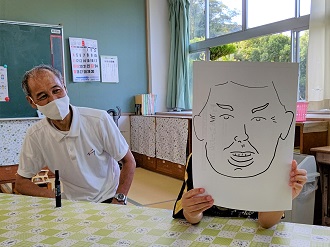

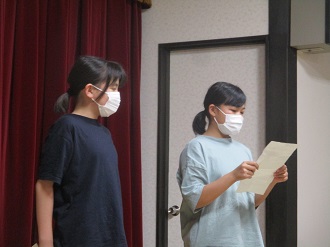

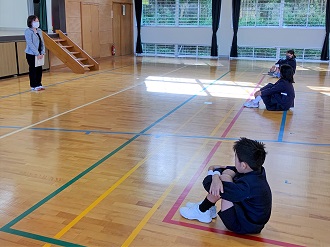

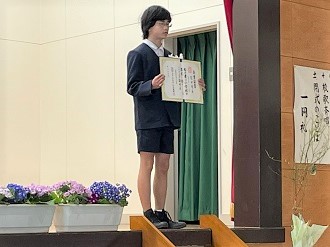

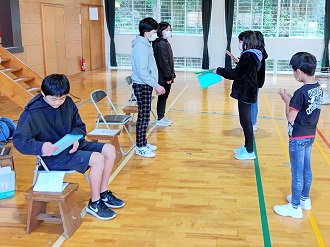

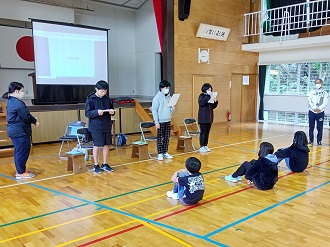

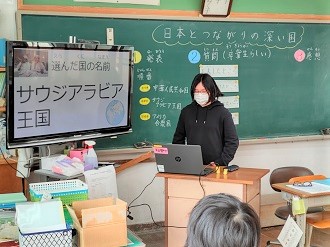

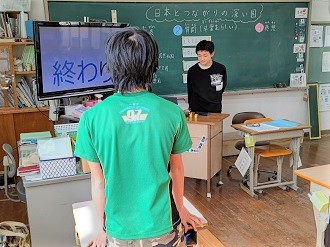

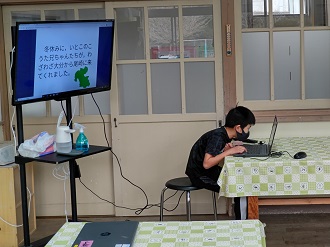

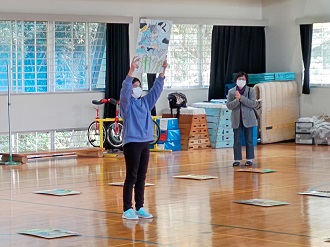

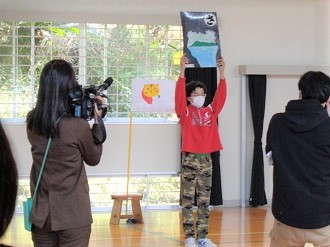

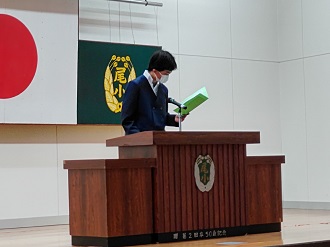

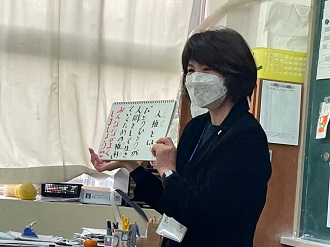

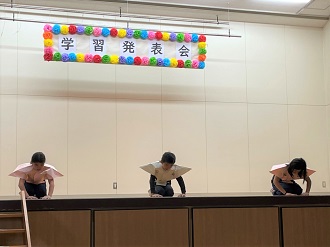

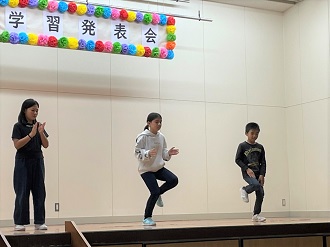

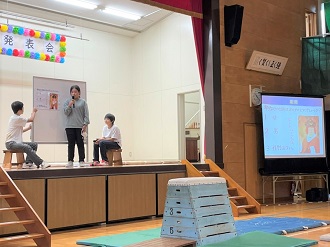

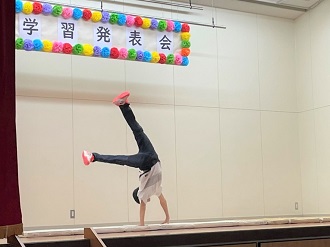

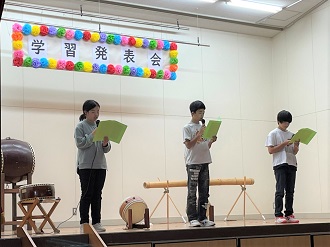

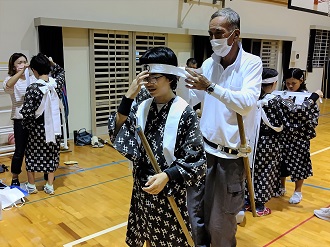

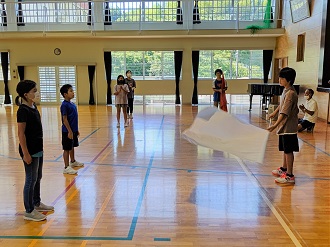

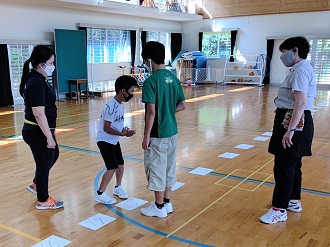

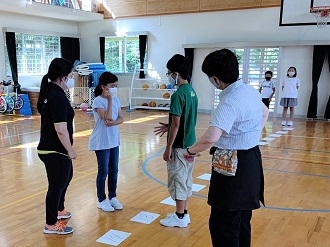

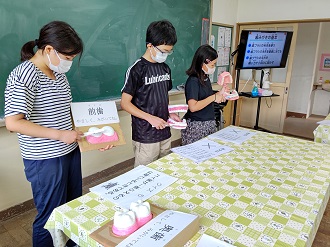

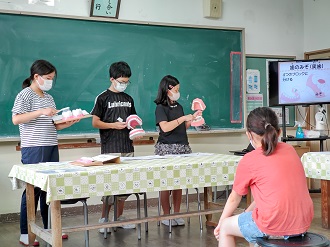

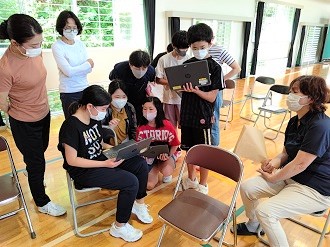

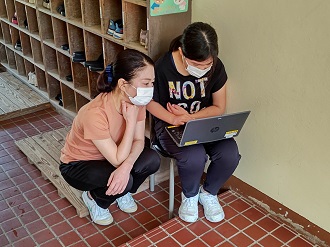

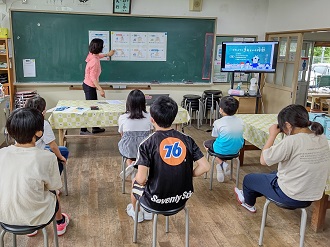

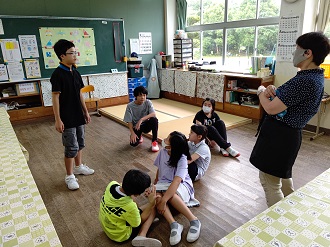

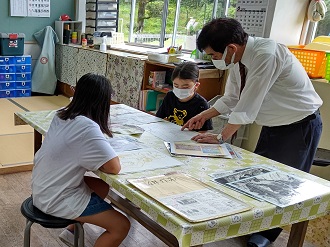

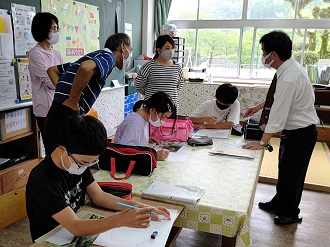

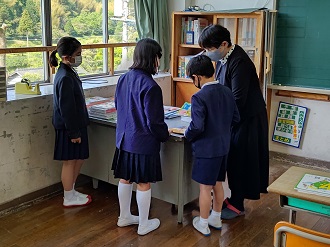

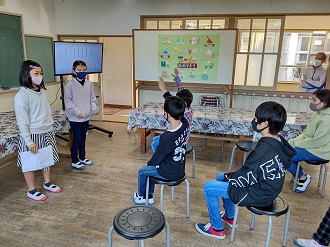

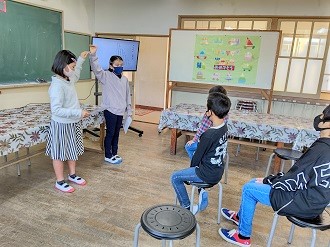

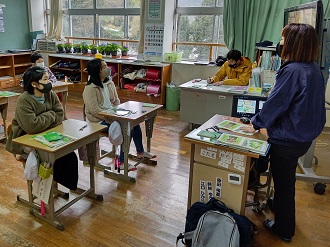

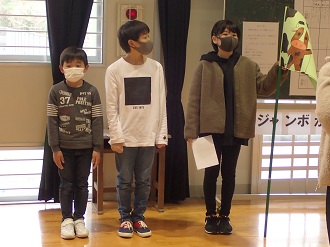

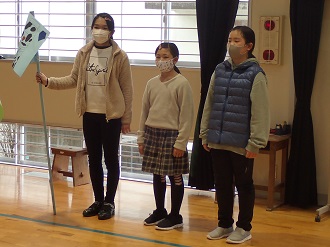

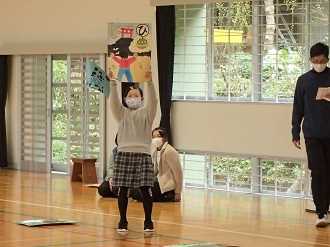

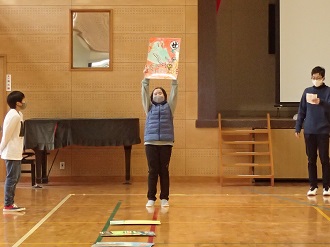

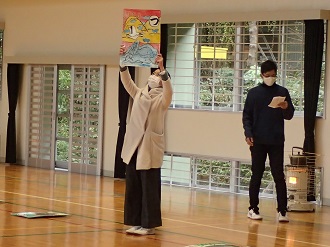

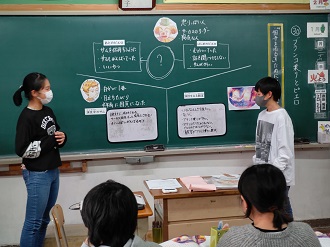

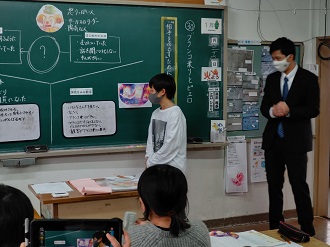

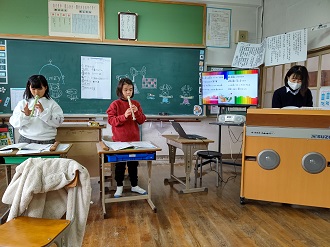

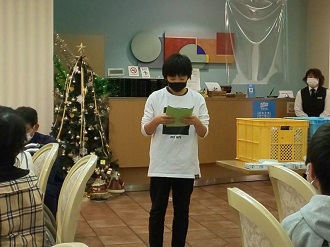

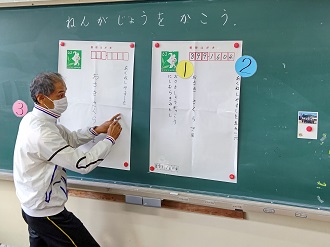

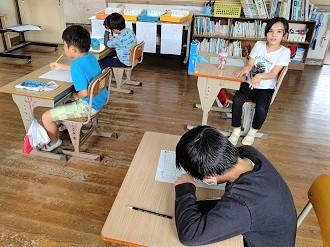

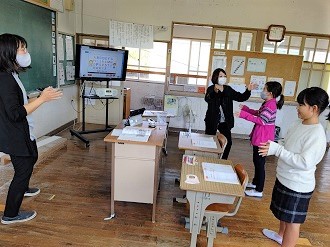

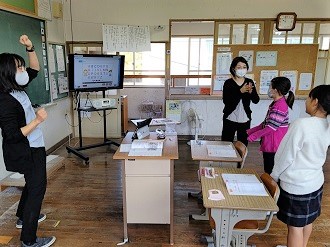

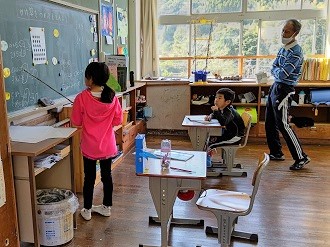

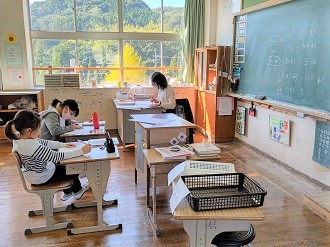

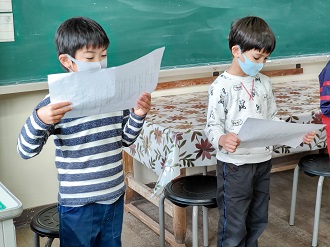

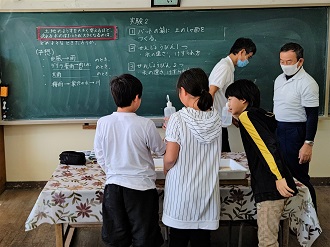

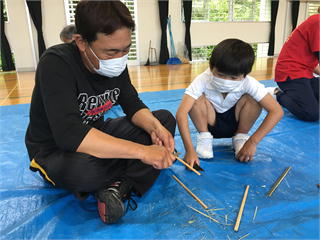

最初に3人の子供たちが,尾崎小学校での思い出や4月から通う学校で楽しみにしていること,そしてこれまでお世話になったお礼などを1人ずつ発表しました。みんな自分の気持ちをしっかりと伝えることができ,成長を感じました。

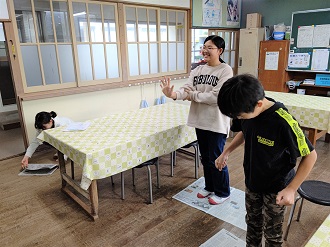

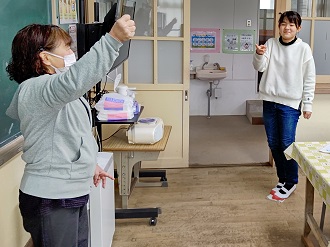

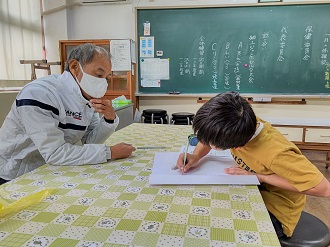

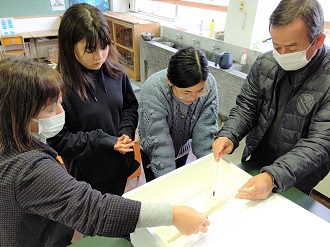

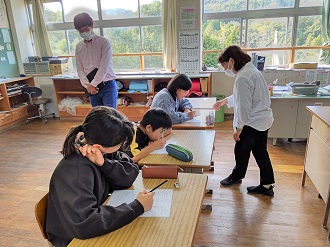

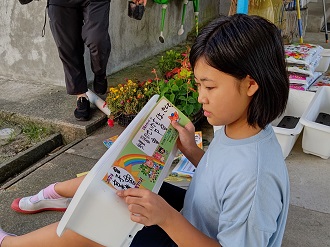

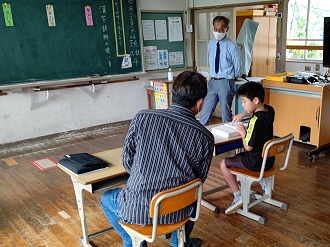

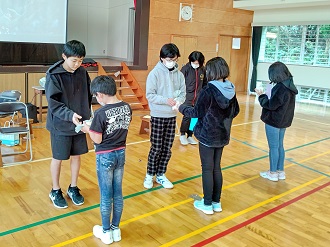

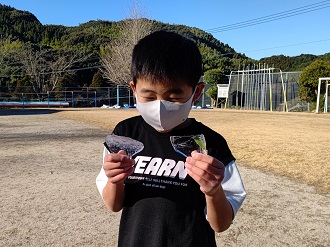

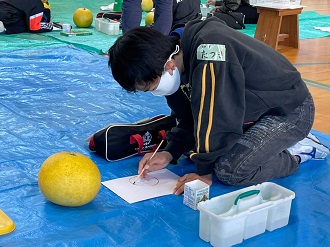

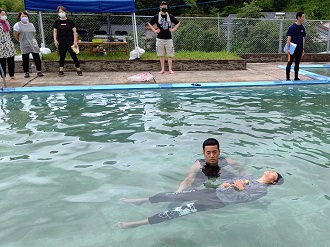

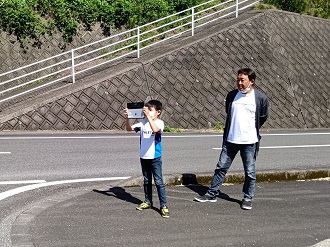

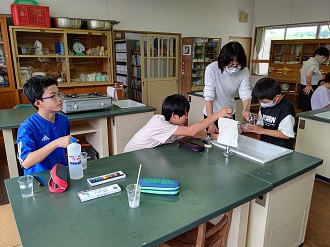

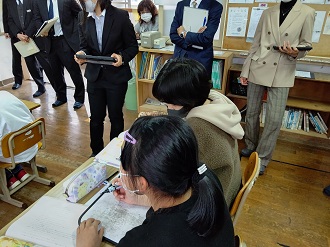

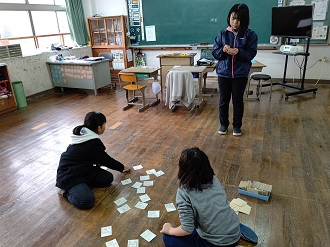

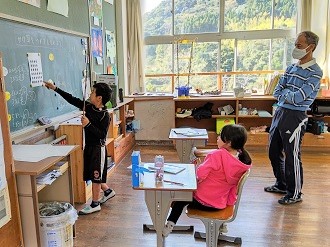

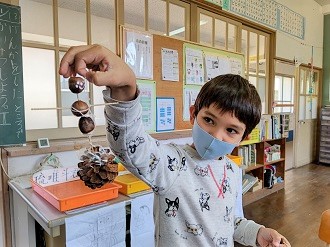

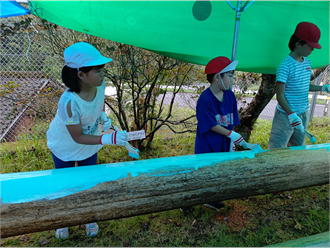

子供たちの発表の後は,地域の方々へ花鉢のプレゼントを行いました。子供たちが苗を植え,水やりや草取りを頑張ってきたお花を渡すと,とてもうれしそうに受け取ってくださいました。

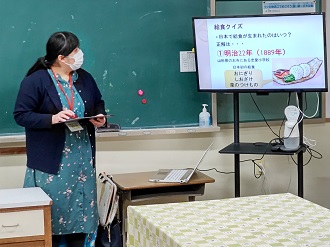

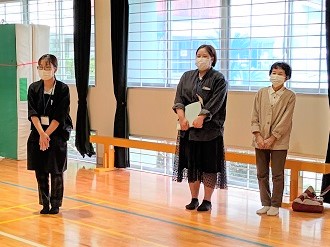

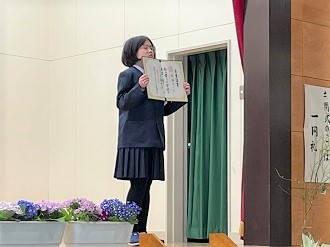

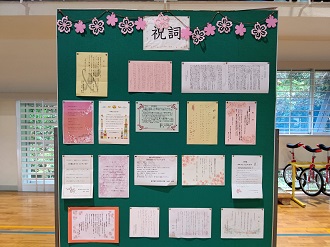

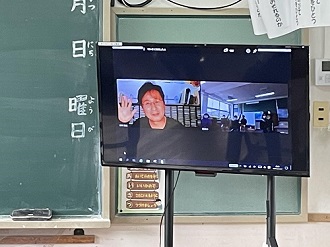

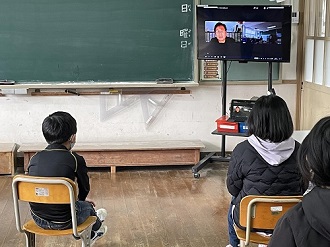

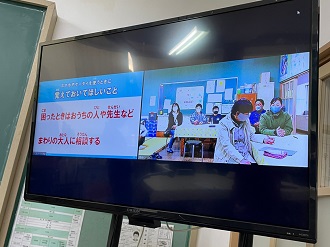

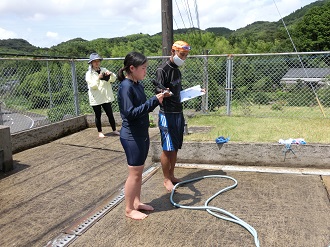

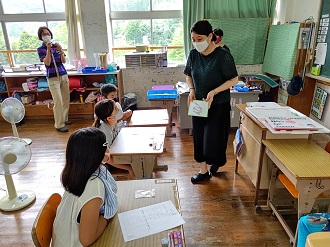

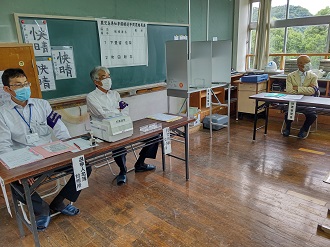

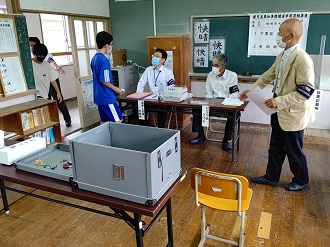

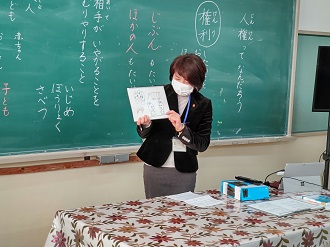

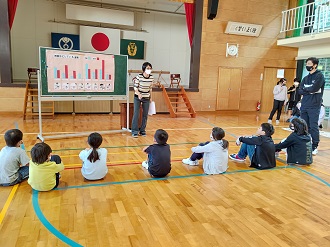

次に,地域の方々を代表して尾崎区民生委員の有田智子さんが,子供たちに向けたメッセージを送ってくださいました。また,西平市長と中野教育長も,この会に連名のメッセージを送ってくださり,紹介させていただきました。

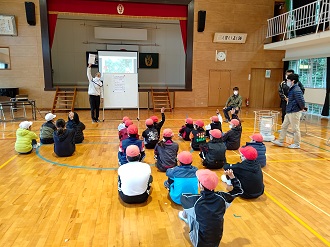

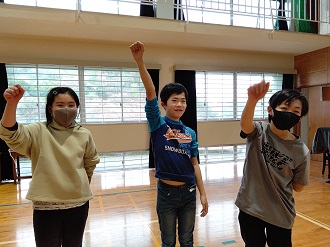

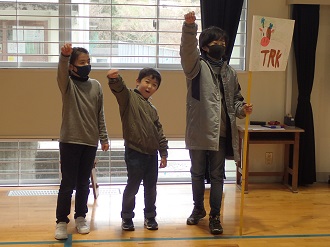

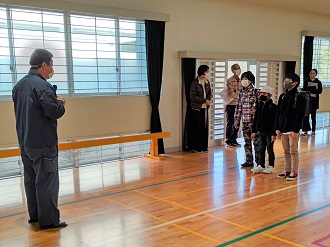

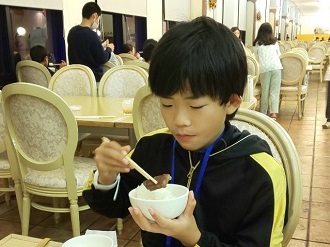

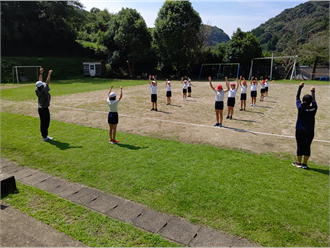

たった3人の子供たちのために,約30名の地域の方々が会場に来てくださいました。まさに,これこそが尾崎小学校のよさだと実感しました。今後も子供たちの成長を見守っていただきますようお願いいたします。これまでの御協力に心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。